合同会社サンシャイン・ラボ 代表の松原です。

最近、30~40年前に建てられた空気集熱式ソーラーの家で「送風機が壊れて機能しなくなったのだが、対応を依頼する先がないので、面倒をみてもらう事は可能か?」というような問い合わせが複数件寄せられています。

30年以上前の建物では、当時と同じ送風機はもう無いので最新のものへの交換となるのですが、かなり高額な出費になるとの事で、躊躇されてしまうようです。まあそうですよね。家が築30年であれば、お施主さんも同じ年数、歳を取っている訳ですから、40代で建てたなら現在は70代。年金暮らしなのに、今更三桁万円前後の交換費用を負担する気にならないというのが本音でしょう。でも空気集熱式ソーラーの家としてつくられている以上、送風機が止まったままに放置するというのは、建物にとって非常に具合が悪い状態をつくってしまうので、少なくとも集熱面から床下への送風機能だけでも確保して空気を澱ませないようにしてもらいたいのです。

送風機能を失った家の末路

送風機能を失ったソーラーハウスでは、どんな事が起こるのか。これまでに私が目にした事例を紹介します。

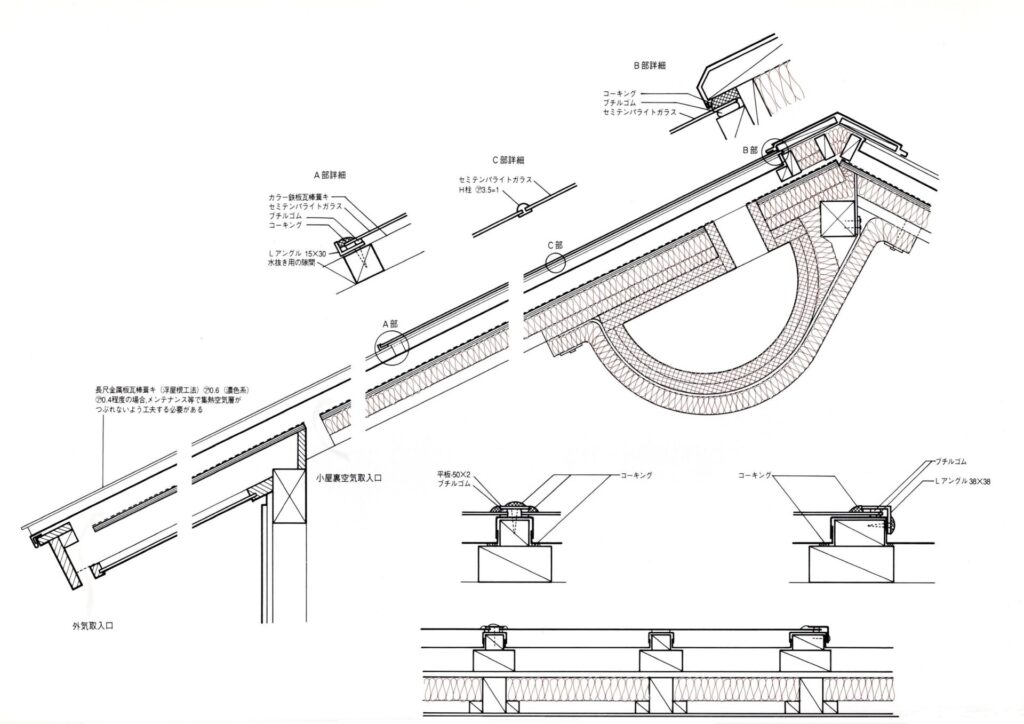

30~40年前に作られていた空気集熱式ソーラーの家の集熱面は、↑のような感じでした。野地板の上に集熱空気を流すための通気層を垂木でつくり、その上に金属屋根を直接葺いて集熱面とします。棟に近い部分には透明ガラスを設置して集熱空気温度を高めるための仕掛けをします。降り注ぐ太陽エネルギーを屋根全体で集めて空気を暖め、棟に設けられたカマボコ型のダクトに集合させて、ファンで床下に送るというのが、このシステムの基本原理です。

送風機が壊れたままになっている空気集熱式ソーラーの家のカマボコ型ダクト内部の写真です。これは冬の天気が良い日の午後2時頃にダクト内を撮影したものですが、ただのピンボケ写真ではありません。白くモヤモヤしているのは水蒸気です。ダクト内部の様子を確認するために棟ダクト側面に開口を設けた瞬間にメガネが曇りました。

その近くのダクトの内側に触れるとびっしょり濡れていました。これは何が起きているのかというと、30年以上前の家でも断熱材は使っていたけど、防露という考え方は全くなくて、天井裏に布団を敷くように袋に入ったグラスウールが置いてあるだけでした。防露対策がないので室内の湿気は自由に移動し、日射で温められる南側の屋根面に集まって大量の水蒸気を発生させました。まるで南の暖かい海で雲が発生するのと同じような感じです。

送風機が健在に空気を動かしていれば、このような状況にはならなかったでしょう。一時的に結露が発生したとしても空気が澱まなければ湿気が悪さをする事を抑えることは出来ます。また送風機が動かないと集熱面の温度が異常に高くなってしまうので、防水のためのルーフィングや気密を取るためのコーキング材などが熱の影響を受けて劣化が進むでしょう。この時代の集熱面は、煙試験で漏気箇所を特定して、コーキング材でシールするという事をやっていましたから、場合によっては雨漏りの原因になるかもしれません。送風機の故障を放置すると、まずは屋根周辺で不都合なことが起こりり始めるという事を覚えておいてください。

次に床下です。屋根で集熱された熱い空気は、送風機で1階床下へ送られて、建物全体に広がります。↑の家ではファンが壊れてから3、4年放置状態にあったとの事ですが、湿気が床下に篭ってかび臭さに色々な臭いが混ざり合って酷い悪臭を放っていました。湿気のせいで床を支える鋼製束に錆が出ているし、白い糸状のものは蜘蛛の巣です。空気集熱式ソーラーの家に限らず、どんな家でも5月末頃から徐々に床下の湿度は上がって行きます。床上の湿度は、その日の天気によって変化しますが、床下は雨でも晴れでも関係なく高止まりするのです。ちょうど今頃の床下は、厳しい湿度環境でしょう。床下に炭を置いたりして除湿に努めている人もいますが、一番効果的なのは換気です。空気を澱ませなければ↑ここまでひどい事にはならないと思います。

つまり空気集熱式ソーラーの送風機を壊れたままで放置すると屋根面と床下がひどい事になって、家が傷んでしまうのです。それは人間の身体で心臓から送られる血流が滞ると体組織が壊死してしまうのと同じ。送風機は「この家の心臓」と思ってください。

屋根からガラスを外しただけでは終わらない

ファンのトラブルの他にも「空気集熱式ソーラーをやめたいがどうすればいいか?」といった相談もあります。「屋根上の集熱ガラスを撤去すれば終わりにできますか?」といった話なのですが、これについては「元々の建物が空気を大きく動かす仕組みを前提として設計されているので、たとえ集熱ガラスを取り除いたとしても、送風機能だけは維持しなければならない」と説明しています。

↓は元々空気集熱式ソーラーの家でしたが、屋根の集熱ガラスが撤去されたようです。台風でガラスが割れたりしていたので、それを機に撤去に踏み切ったと思われますが、送風機がどうなっているか気になります。ガラスを取れば集熱温度は上がり難くなりますが、前述のように湿気の問題が残るので、送風機が健在でしっかり動いていることを願うばかりです。

健全な家であり続けるために

冒頭に書いた30~40年前のお施主さんの悩みに対して私ができる事って何があるだろうか?という事を考えています。「陽のまど」は、このようなメンテナンス不自由に陥らせないようにと考えてハードのあり方を決めているので余程の事がない限り、その家が建っている間はメンテナンスしながら空気を動かし続けることは出来ると思っています。宮城県の太陽熱木材乾燥庫のファンユニットの交換の事をブログに書きましたが、十数年が経過していてもメンテナンス対応が可能というのは、とても重要だと自分自身も改めて実感しました。

メンテナンスは、①ヒト、②モノ、③カネの三条件が全部揃わないと続けることができないものです。AIを使った最新の制御技術を誇っていても、いずれは旧式になるし、経年劣化も避けられません。新築時は良いけれど、十数年後はどうなるのでしょう?修理して使い続ける事ができるのか?新しい機械への丸ごと交換しかないのか?そういう事を考えてから設備機器を選択しないと後々後悔することになるでしょう。これは大手メーカーだから安心という話ではありません。大手であろうが、中小であろうが、メンテナンス三条件が揃えられなければ、不自由を強いられるのはユーザーですからね。

30~40年前の空気集熱式ソーラーの送風機の問題は、まさにメンテナンスの継続性に対する配慮が欠けていた結果のように思います。これらに対する自分なりの解決策を具体化してみようと思っていて、試作を進めているのですが、昔の建物は一棟一棟、納まりが違うので、単純な話では終わらなさそう。でも将来に禍根を残さないためにも、過去を知っている数少ない人間の一人として、出来そうな事をやっておこうと思っているのです。