おいしい建築研究所 研究員&観光係のヒノムです。

7月に長野県へ出張した際に原村の「八ヶ岳美術館」を訪れたことをブログに書きました。

建築家・村野藤吾さんが設計した建物に、原村出身の彫刻家・清水多嘉示さんの作品が展示されていましたが、それ以外にも原村周辺で出土した縄文時代の土器や土偶などが多数展示されていました。八ヶ岳南麓には縄文時代の遺跡が点在しており、国宝に指定された土偶など、貴重な遺物が数多く発見されています。僕はこれを見て以来、妙に縄文時代に惹かれるようになってしまいました。そんな訳で、この夏休みに縄文遺跡へ行ってみる事にしました。ここまで書いたら長野県周辺の遺跡巡りをするのだろうと思われるでしょうが、目的地は青森県の三内丸山遺跡です。元々今年の夏は青森へ行こうと決めていました。縄文時代に関心を持ったのは、その後だったので、急遽予定に三内丸山遺跡を加えた次第です。

三内丸山遺跡

三内丸山遺跡は、縄文時代前期~中期(今から6000年~4000年前)に栄えた大規模集落跡です。平成4年(1992年)からの発掘調査で発見されたとの事ですから割と最近ですね。そして令和3年(2021年)に三内丸山遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されました。

訪れた日は、とても天気に恵まれました。浜松と比べると気温、湿度ともに低くて、風が気持ち良かった。屋外を歩くには、ちょっと日射しが強いかな。

園内には復元された竪穴式住居や高床式倉庫などが建てられていて、縄文時代の集落の景色がどのようなものだったかをイメージさせてくれます。

復元された竪穴式住居内は、涼しくてなかなか快適。冬も暖かいそうなので、理想的な温熱環境かもしれません。ただし暗いです。

圧巻なのが遺跡の中心に立つ大型掘立柱建物(復元)です。大型掘立柱建物跡の柱穴は、直径2m、深さ2mと巨大で、直径1mの栗の柱が一部残っていました。柱穴の底には、最大十数トンもの荷重が掛かっていたとの事なので、6つの柱からなるこの建物跡には、かなり大きな高床建物が建っていたと思われます。その用途、目的は何だったのでしょうね?村の中心にあることから祭祀のためのものでしょうか?物見やぐらや、灯台、天文台なんてことも考えられます。しかし現代のような重機の無い時代によくこれだけのものを作ったものだと感心させられます。

竪穴式建物の排土や不要となった生活用具(土器)、祭り道具(土偶)などを繰り返し廃棄して小高い丘のようになった場所を「盛土」と呼びます。三内丸山遺跡では3ヵ所の盛土が発見されており、ここからは多数の土器や石器、土偶やヒスイ製大珠などの装飾品が見つかっています。

-725x1024.jpg)

-725x1024.jpg)

「縄文時代のおわり-クマとイネと土偶-」という特別展が開催されていました。縄文時代から弥生時代にどのように移り変わって行ったのかを紹介しています。

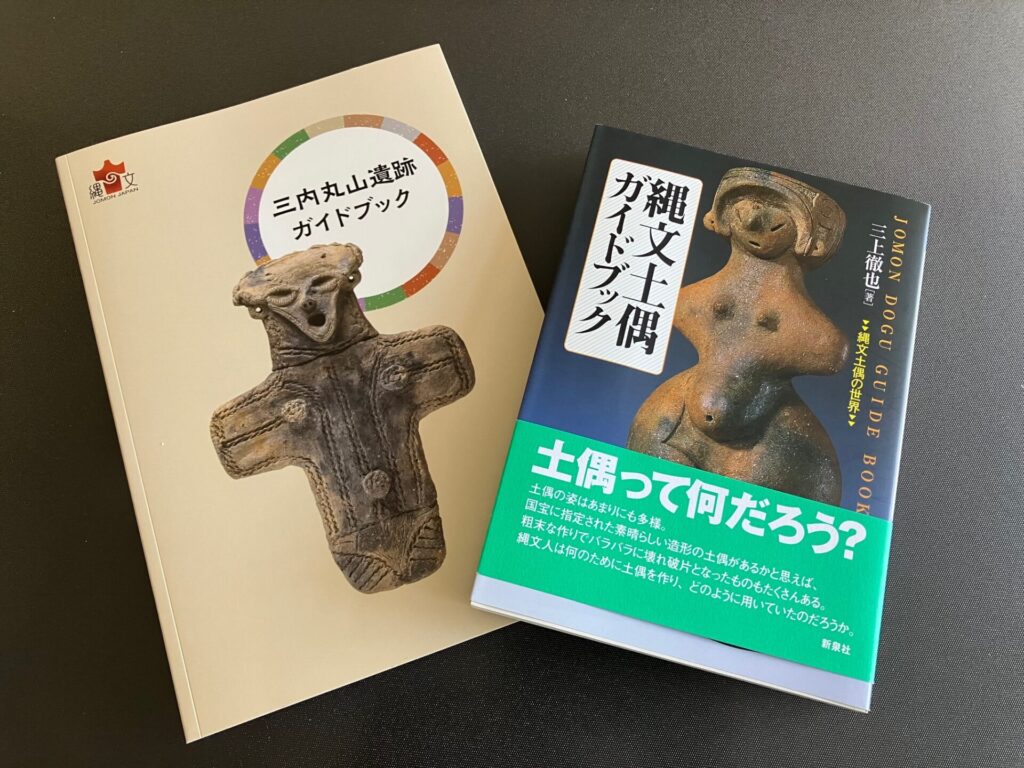

三内丸山遺跡の遺構を見学し、出土された土器や石器、土偶、網籠や狩猟に使った道具などを見ていると、縄文時代は技術的にも精神的にもかなり高度な社会を築いていた事がわかりました。それが1万年も続いていたなんて信じられません。この時代には戦争もなく、穏やかな暮らしがず~っと続いていたのでしょう。「持続可能な社会を目指して!」なんてことをよく耳にしますが、本当の意味の「持続可能な社会」とは縄文時代のような世界なんだろうなと思います。しかし自分自身の知識不足で、見学していても知らない事、分からない事だらけだったので↑の本を読んで、もう少し勉強してから再度訪れたいと思いました。

青森県立美術館

次に訪れたのは三内丸山遺跡のすぐ隣にある青森県立美術館です。ここでは棟方志功さん、奈良美智さんの作品を鑑賞することができます。

ここで一番見たかったのが「あおもりけん」↓

想像よりかなり大きかった!ただこの作品の意味するところはよくわかりません。

所長が飼っている犬(ポメラニアンのクルミちゃん)が、時々こういう顔をしてるので、帰ったら彼女に聞いてみようと思います。