合同会社サンシャイン・ラボ 代表の松原です。

9月16日の投稿で「太陽と建物の方位」について書きました。陽のまどの家の設計の第一は「お日様と向き合う事」というお話をさせていただきましたが、ご理解いただけましたでしょうか?

太陽と建物の方位 | サンシャイン・ラボ

さて今日は、設計の第二として太陽エネルギーを受ける屋根の勾配についてお話したいと思います。

6月23日に「夏至を過ぎて思うこと」という投稿をしました。

冬の太陽と夏の太陽は、同じ時間でも日が射す方位と角度が違うという話です。これに対して建物は形を変えて応答する事はできませんから、最も厳しい条件の時に少しでもそれを緩和できるような形で応じるべきと思うのです。

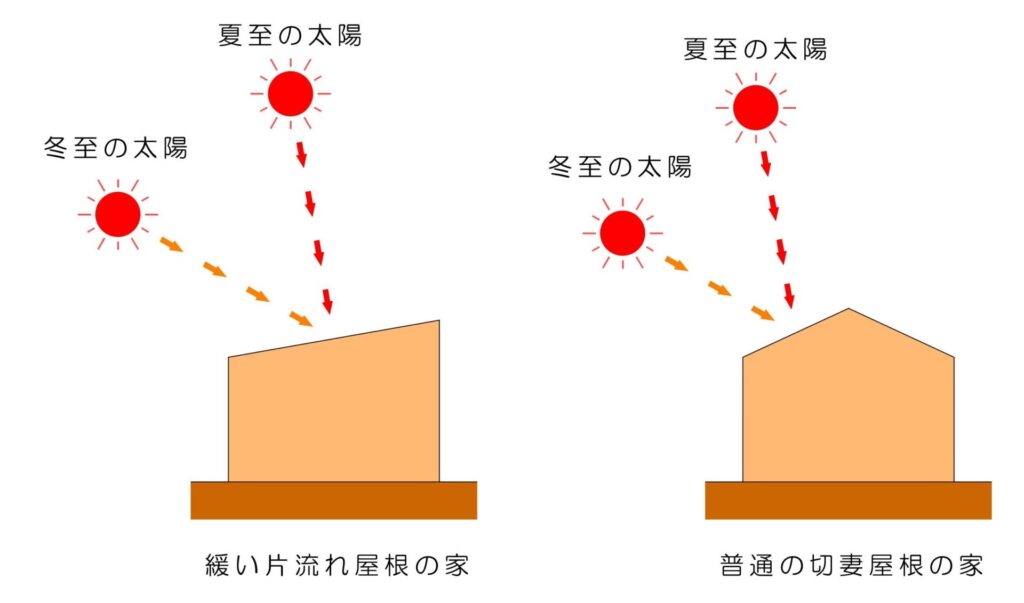

最近の住宅を見ると太陽光発電を載せたいからでしょうか、緩い片流れ屋根の家が多いですね。施工のことを考えると理解できます。しかし太陽からは光エネルギーだけではなく、熱エネルギーも受け取ることになるので、この形は夏の太陽との関係から見ると、かなり不利な形と言えるでしょう。不利とは、太陽熱を屋根全面で受けることになり、その熱は必ず室内に伝わってきますから冷房負荷を増やすことになります。「太陽光発電をやっているのだからエアコンの負荷が増えたって気にしない」と言う人もいるでしょうが、そういう人には「もしこの家でエアコンが使えなくなったらどうなるか?」を考えてみて欲しいです。

少し話が逸れましたが、太陽熱を利用する上で集熱面の設置勾配はとても重要。どんな屋根にでも集熱パネルを置けば熱が得られると思ったらそれは大間違いなのです。

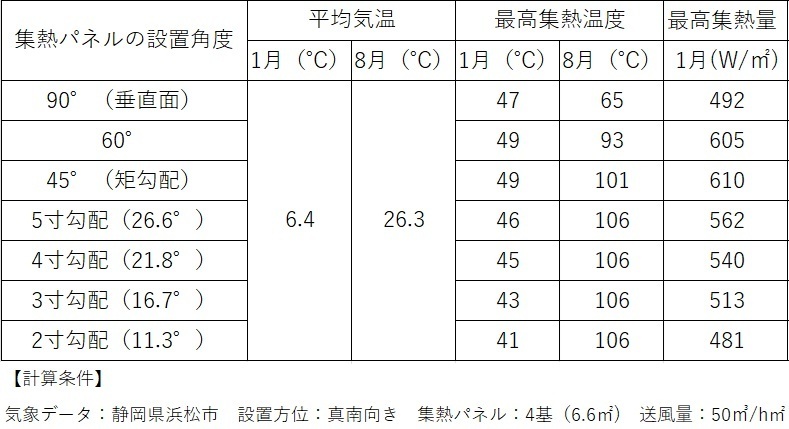

屋根勾配による集熱量の違い

上の表は、集熱パネルの設置角度で、集熱温度と集熱量がどれくらい変化するかを計算で求めたものです。

8月の最高集熱温度は、ファン停止状態を想定しています。

1月の集熱状況を比較してみると、2寸勾配に設置された集熱パネルの最高集熱温度は41℃で、設置角を45°(矩勾配)まで上げると49℃の集熱温度を得ることができます。つまり同じパネルを同じ枚数、同じ価格で購入しても、設置角度によって得られるものが大きく変わるという事です。この温度は、あくまで瞬時値でしかありませんが、太陽と応答するためには集熱パネルの設置角度が重要ということがわかりますね。

一方で夏の場合はどうでしょうか。前述の8月の表では、ファンが停止状態だと2寸勾配~矩勾配まで100℃を超えています。集熱パネルは、効率よく熱を集めるための特別な構造を持っているので、日射を受けた際のパネル内部の空気温度は、こんなにも上がってしまうのですが、一般の屋根部分においても80℃以上にはなっている事でしょう。

皆さんもご存知かと思ますが、炎天下に停めた自動車のルーフやボンネットは、目玉焼きが作れるくらい高温になっていて、とても触れられるものではありません。最近は建築も屋根の重量を減らす意味で、金属板葺きの屋根が多いですが、その表面は車のボンネットと同じで相当な高温になっているはずです。この熱は表面の金属屋根材から野地板に伝わり、その下の断熱材を通り抜けて室内に影響します。断熱材は「断熱」というくらいだから熱の伝わりを断ってくれるものと思われるかもしれませんが、意外と早くに伝わってしまうのです。そうなると室内が暑くなるので、冷房を強くしないと我慢できなくなりますね。

集熱面は、日射に対して直角に近いほど集熱量が増えます。左の緩い片流れ屋根の家と右の切妻屋根の家を見比べると、そんなに大きな角度の差はないように見えますが、右の方が若干直角に近づく分だけ集熱温度が4~5℃くらい高くなります。つまり冬の熱取得に緩勾配屋根は、不利という事です。

一方で夏の太陽は、高い位置から降り注ぐので、勾配が緩いと、これをもろに受ける事になります。左の片流れ屋根の家は、ほぼ直角に日射を受けているので、屋根全面が強く加熱される事になるでしょう。その熱の行方は、前述のとおりです。これが切妻屋根であれば、まともに日射を受けるのは南半分だけですから、室内への影響もかなり緩和されると思います。

建築のデザインは自由です。どのような形にもつくることが出来ますが、自然との応答を無視すれば、それに対するリスクを負わなければならない事を覚悟しなければなりません。

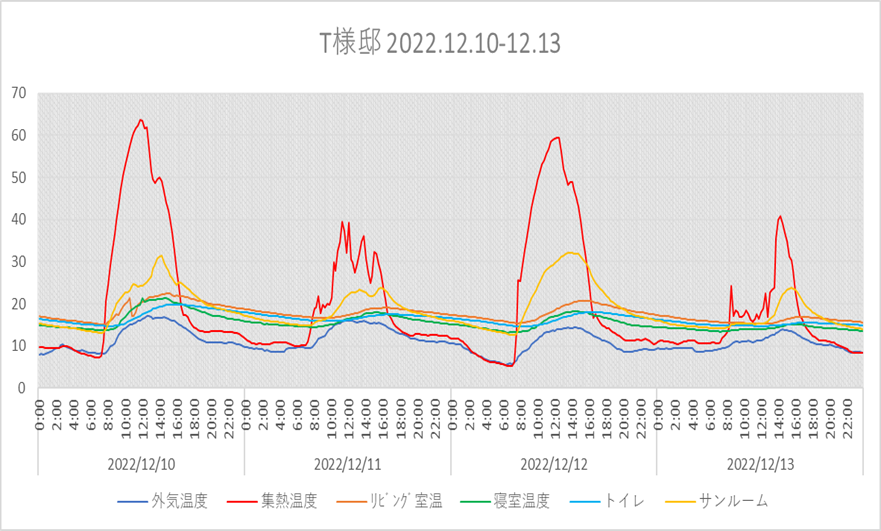

急勾配で得られた高温集熱の事例

集熱面は、日射に対して直角に近いほど集熱量が増えると書きましたが、そのことを実践した事例を紹介します。

これはリフォーム案件なのですが「夏暑くて、冬寒い我が家を何とかして欲しい!」との要望に対して断熱改修と陽のまどの採用でお応えした事例になります。

築26年の某大手ハウスメーカーの住宅でしたが「1階のみをリフォームしたい」とのご要望だったので、南側にサンルーム的な空間を設けて、ここに設置角60°で集熱パネル3枚を配置しました。

設置角60°というのは、冬至の南中時の太陽入射角が30°なので、集熱パネルを60°でセットすれば直角に受けることができるということで、このように計画しました。屋根のように大きな面積を確保することはできませんから、あくまで集熱パネルのみでの集熱となります。その結果として↓のような成果を得ました。

冬至まであと10日ほどという頃ですが、南中時に最高集熱温度63℃を記録。その時の外気温は15℃でしたから、外気温+48℃を集熱パネルのみで上げた事になります。雲のない快晴の天気で、とても空気が澄んでいたので、これほどの高温集熱が記録できたのだと思います。同じような天気の良い日がその前後にもありましたが、60℃を越えたのは、この日だけ。人の目には区別できない光と空気の条件があるようです。

空気集熱式ソーラーの世界では、集熱温度が最高何度まで上がったかを競い合うような事を言う人たちがいるのですが、私はあまり意味のない話だと思っています。だってその数値は、瞬間的な値でしかないですからね。

自動車だって「このエンジンは300馬力だ!」と言っても、常時300馬力発生させていたら公道では走れたものではありません。トルク特性やハンドリング特性、ブレーキ特性、燃費特性など、総合的なバランスが良くなければ車としては成立しません。

上記のデータも、集熱パネルの設計者としては「最も太陽が弱くなる時期にしっかり応答してくれた」という集熱性能を確認できた点は嬉しかったですが、重要なのは「63℃という熱が室内に入って何をしたのか?」という事なのです。そこで室温のデータを見てみると、終日20℃前後で緩やかに変化していました。気温が最も低い朝の5~6時頃でも、それくらいの室温を保持できたというのは、前日の集熱がしっかり働いていて、建物の保温力が確保できてる証と言えるでしょう。お施主様が希望された「冬を暖かくして欲しい」は、叶えることができたかなと思います。

このように集熱パネルのみであっても設置角度によって、高い温度の熱を得ることが出来るという事がお分かりいただけたかと思います。新築であれば屋根全面を使って集熱することができますが、リフォームの場合は、集熱パネルを設置する条件が制約されてしまうことが多くて、すごく悩まされます。しかし冬場の太陽に設置角度を合わせれば、小さな面積でも得られるものが多くなるのです。

前回と今回の2回で、陽のまどの家の設計における重要ポイントをお伝えしました。建物の方位と集熱面の設置角度を太陽に合わせることで、おひさまと対話できるようになる!この点を意識して設計していただけると嬉しいです。