合同会社サンシャイン・ラボ 代表の松原です。

陽のまどの家を設計するのは、難しい事ではありません。季節ごとの太陽の動きを理解して、太陽と応答できるように建物を配置し、形状や保温性、蓄熱性などを考慮しつつ、空気が建物全体に巡るように計画すれば良いのです。

「建物の形状や保温性」の部分だけは、建物を設計する上で誰もが考えることですが、これに「太陽と応答する」という事を付け加えれば、陽のまどの家は出来てしまうのです。(ね! 簡単でしょ!!)

でもこの「太陽と応答する」を理解できない人が多いようで「陽のまどを採用したい」と言う割に建物が太陽の方を向いていない設計になっている事は多いです。

「太陽と応答する」で最も重要なのは「方位」です。「方位」と聞くと「家相でも見るのか」と思われるかもしれませんが、さにあらず。太陽の動きと位置を把握するために「方位」が欠かせないのです。

弊社には陽のまどの見積依頼のために計画建物の設計図面が多数寄せられますが、その中で配置図や平面図に「方位」が記入されていないものは多いです。「南立面図」と書かれていても、真南から見たものなのか、30°くらい東に振れているけど「南」としている立面図なのかは、方位を示して頂かないと分かりません。また私が図面を描く時は、北を上、南を下に見ますが、地域や人によっては、真逆に描かれる事もあるので、思い込みだけで図面を見ていると誤った計画になってしまいますから、方位未記入の場合は、必ず設計者に確認してから作業します。

本日は、最近対応した見積案件の中で、設計者との間で行われた「方位」をめぐってのやり取りについてお話しようと思います。

方位を考慮した集熱計画

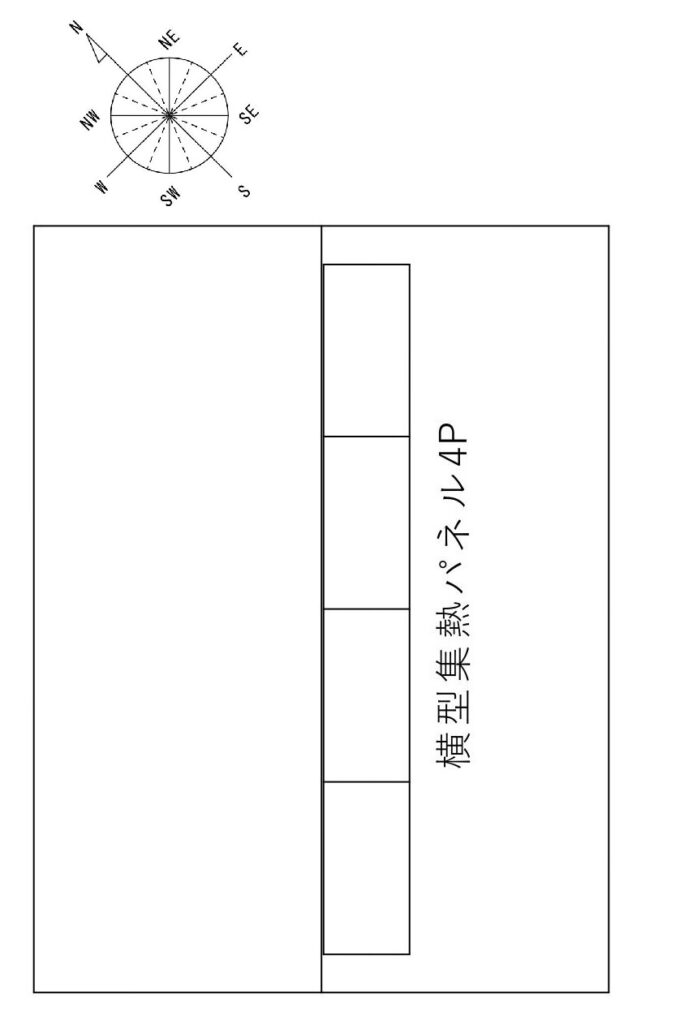

計画地は太平洋側の温暖地。計画建物は、延べ面積が30坪以下の木造2階建てということで↓のように横型集熱パネル4枚で集熱面を計画しました。

図1:屋根上への集熱パネル配置計画案

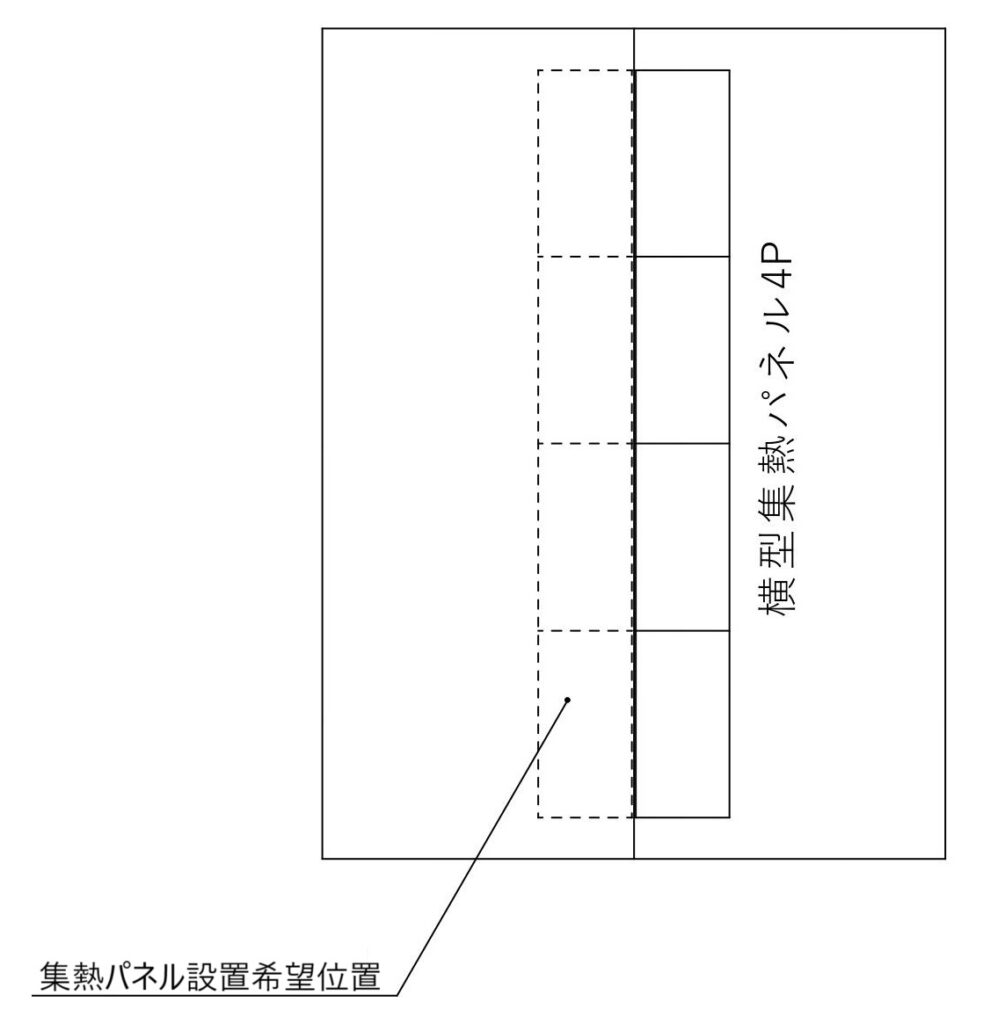

図1のようにシステム計画を行い、見積書と共に提出したところ、設計者からは↓のように棟を挟んだ反対側に集熱パネルを設置したいとの要望がありました。点線の位置に集熱パネルを置きたいのだそうです。

図2:集熱パネル設置希望位置

ここで確認しなければならないのは、建物の「方位」です。この敷地への建物の配置計画では、集熱面は南東向きの屋根面に設置することになります。設計図書は、上図のように紙に平行に屋根伏図が描かれていましたが、上が真北であったならば、西向きの集熱という事で成立したでしょう。しかし方位は、大きく東にズレていました。

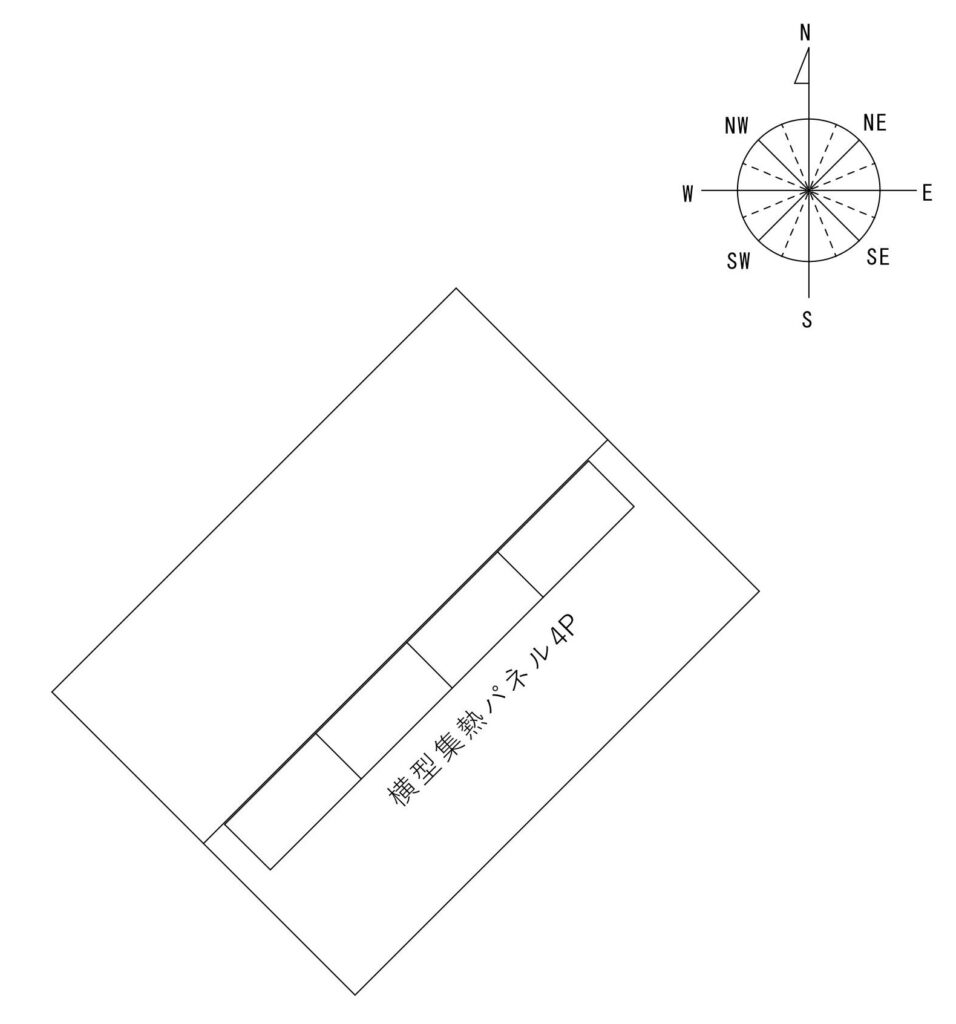

図1を方位を基準に建物を描き直すと↓のようになります。

図3:真北に合わせて建物を配置した場合

これを見ると図2の点線の位置に集熱パネルを設置すると北西向きになってしまうことがわかります。太陽熱利用において北向き集熱はありえませんから、集熱計画の見直しをお願いしました。

なぜ方位が重要なのか?

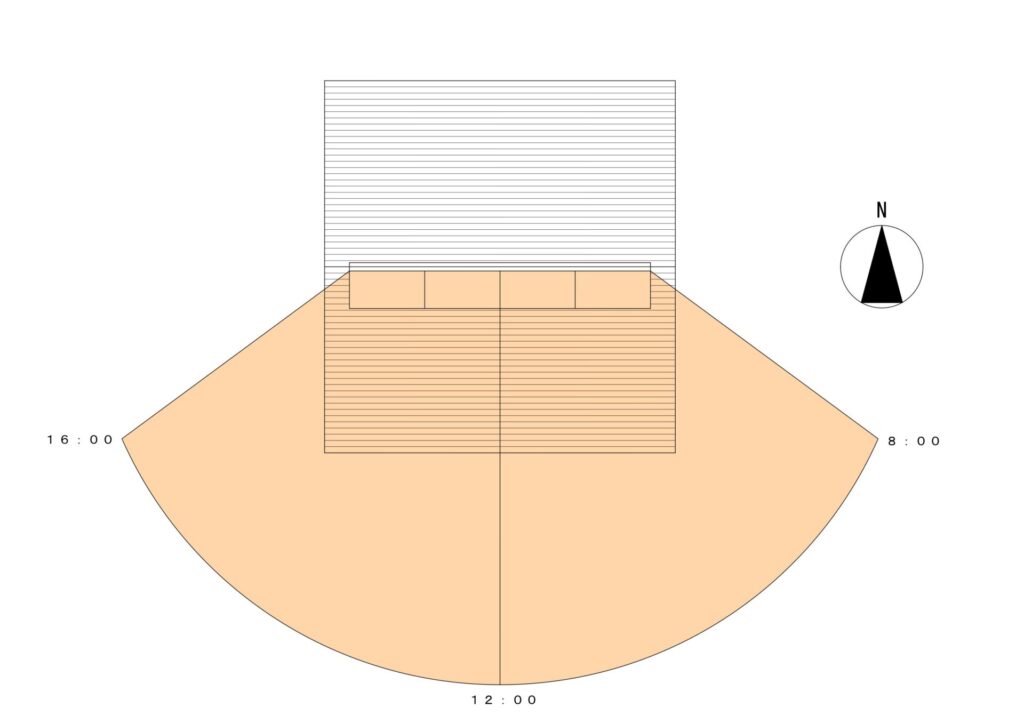

陽のまどの計画を行う上で重要なことは、太陽からの受熱時間をできるだけ長くする事です。↓は真南向き集熱面で得られる日照の様子を図示したものです。

図4:屋根への日当たり具合(南向き)

昼間の時間が最も短い冬至の日ですが、棟の南側に設置された集熱パネルには、午前8時~午後4時まで、しっかり日が当たっています。平面的には屋根全体に日が当たっているように見えるかもしれませんが、太陽高度が低い時期でもあり、北側屋根面は棟の陰になるので、直射日光が当たりません。

建物を東向きに配置した場合は↓のようになります。

-1024x724.jpg)

図5:屋根への日当たり具合(東向き)

正午まではしっかり日が当たりますが、午後になると棟の陰の影響が出始めるので、集熱運転ができるのは午後2時頃まででしょう。真南向きでは、8時間の日照を得ますが、実際に陽のまどが運転するのは7時間程度。東向きの場合は5時間程度になります。前述したように、できるだけ長く集熱出来た方が、宅内で働く熱量が増えるので、この2時間の差は、かなりもったいない。同じ集熱パネルを同じ金額で購入していただいても、設置条件によって得られるものが大きく変わってしまうので、太陽に合わせて建物の方位を決める事が大切という意味がお分かり頂けるかと思います。ただし、この差もあくまで冬至の頃のことであって、その1カ月前、1カ月後では状況が異なります。どうしてもこの向きでなければ建てられないというのであれば、それはそれで良しとしましょう。すべてを陽のまどで賄う必要はないと思います。2時間分の熱量は、例えば窓からのダイレクトヒートゲインで補うとか、方法はいくらでもありますから、柔軟に捉えて、計画すれば良いでしょう。

東と西ならどっちがいい?

棟が南北に通っていて、東西に下る屋根に集熱面をつくる場合、どちら面が適当か?という質問を受けることがあります。日照条件として西向き集熱は、図5(東向き集熱)の真逆という感じです。

【東向き集熱】

メリット:夜の間に冷え切った室温を早く上昇させることができる。

デメリット:日没のはるか手前で集熱取入れが終了してしまい、夜まで十分な熱が残らない可能性がある。

【西向き集熱】

メリット:日没まで集熱できるので、住人が帰宅した時に熱がしっかり残っている。

デメリット:太陽の位置が高くならないと運転が開始されないため、朝方の室温回復が遅い。

どちらも一長一短があって、正解はありません。住まい手のライフスタイルによっても判断が分かれるでしょう。その他の設備との連携なども考慮しながら、有効な太陽熱の活かし方を考えていただければと思います。