おいしい建築研究所 研究員&観光係のヒノムです。

「ケケケの元気マルシェ」が無事に終わって良かったです。ご来場いただいた皆さんありがとうございました。

一仕事を終えて「のんびりしますか」と思っていたら緊急のイベント情報を入手しました。東京国立博物館・平成館で開催されている「日本の考古 縄文時代の祈りの道具・土偶」に出展されている重要文化財の遮光器土偶の展示が10月26日までとの事で、そのことを縄文マニアになってしまった所長に話したら「絶対に行く!」というので、生しゃこちゃんに逢いに行くことにしました。

特別展「運慶 祈りの空間-興福寺北円堂」

しゃこちゃんに逢いに行くだけのつもりでしたが、特別展のチケットで東博コレクション(しゃこちゃんの展示はこちら)も観ることができるとの事なので、まずは運慶の特別展から見学する事にました。

東京国立博物館 – 展示・催し物 展示 本館(日本ギャラリー) 特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」

興福寺 北円堂は通常は非公開ですが、修理が完了したことを記念して本尊の弥勒如来坐像と両脇の無著・世親菩薩立像、かつて北円堂に安置されていた可能性が高い四天王立像の国宝7体が寺外公開されました。これらは鎌倉時代の仏師・運慶の晩年の傑作として広く知られています。この7体のみを展示するというこの企画展は、なかなか見ることができない貴重なものでしょう。

特別展会場内は当然のことながら撮影禁止でしたから、この感動を伝えるのは難しいですが、僕は多聞天立像の躍動感あふれる姿に興奮を覚えました。所長は、無著菩薩立像の表情に心を奪われたそうで「自分もかく在りたい」などと言ってました。(写真は興福寺ホームページより)

しかし素晴らしかったなぁ。

しゃこちゃんにご対面❤

しゃこちゃんは、東京国立博物館・平成館にて開催されている「縄文時代の祈りの道具・土偶」の中に展示されていました。

縄文時代を代表するアイコン的存在となったのが、青森県つがる市 亀ヶ岡遺跡から出土した「遮光器土偶」です。ご覧のように大きな眼部が遮光器(かつて北方民族が雪原で着用していたゴーグル)に似ていることからこの名で呼ばれるようになりました。縄文時代の晩期(今から3200~2700年前頃)に東北地方で製作・使用された土偶です。

展示ケースのガラスに透過率の高いものが使われているので、周りの景色が映り込んだり、照明が反射したりしないので、じっくり観察することができました。

高透過ガラスは、陽のまどの集熱パネルにも採用していて、ガラス表面や内部での反射光を少なくすることで集熱効率を高めようとしているのですが、このようなショーケースに使用すると展示品がハッキリ見えていいですね。

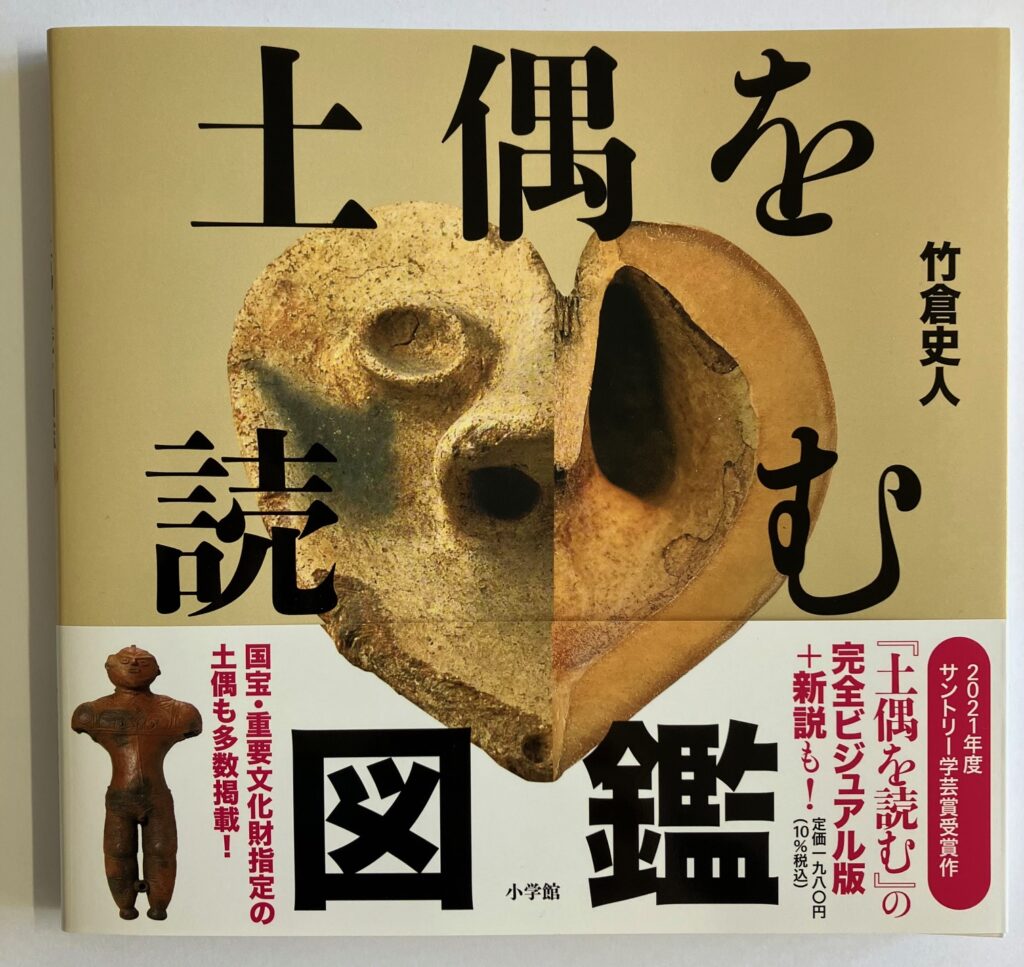

ミュージアムショップで↑の本を見つけて買って帰りました。

「土偶は子孫繁栄を願って女性や妊婦をモデルにしている」という説が一般的でした。南アルプス市の鋳物師屋遺跡から出土された「子宝の女神 ラヴィ」は、子孫繁栄の象徴だと思いますが、そういう土偶ばかりではない。この本の著者は「土偶は植物をかたどった精霊像である」という新説を唱えており、この本を読み進めて行くと「なるほど」と思う事が、いくつもありました。縄文人にとって子孫繁栄も大事でしたが、それより日々の食糧確保はもっと大事。だから食べ物となる木の実や貝類などの形を土偶に写して、豊穣、豊漁を祈ったのではないかという解釈になっています。それで、その説をしゃこちゃんに当て嵌めてみると「サトイモ」をかたどった土偶という事になるらしい。縄文晩期の東北地方では、サトイモが盛んに栽培されていたので、この形を写し取ったた姿が「遮光器土偶」になったのではないかとの事なのです。独特のフォルムに巨大なゴーグル姿は、宇宙人の存在を想像させるものがありましたが、サトイモの化身と言われるとロマン半減です。ですが3000年前の人々の創造力や表現力には感心させられますね。

東博コレクションには、他にもたくさんの国宝、重要文化財級の収蔵品が展示されていて、とても一日では見切れません。本館と平成館を3時間くらい歩き回ったので足が死にましたが、満足度は特大!来てよかったです。